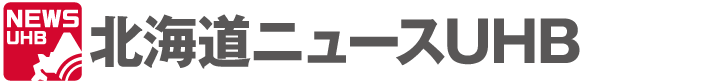

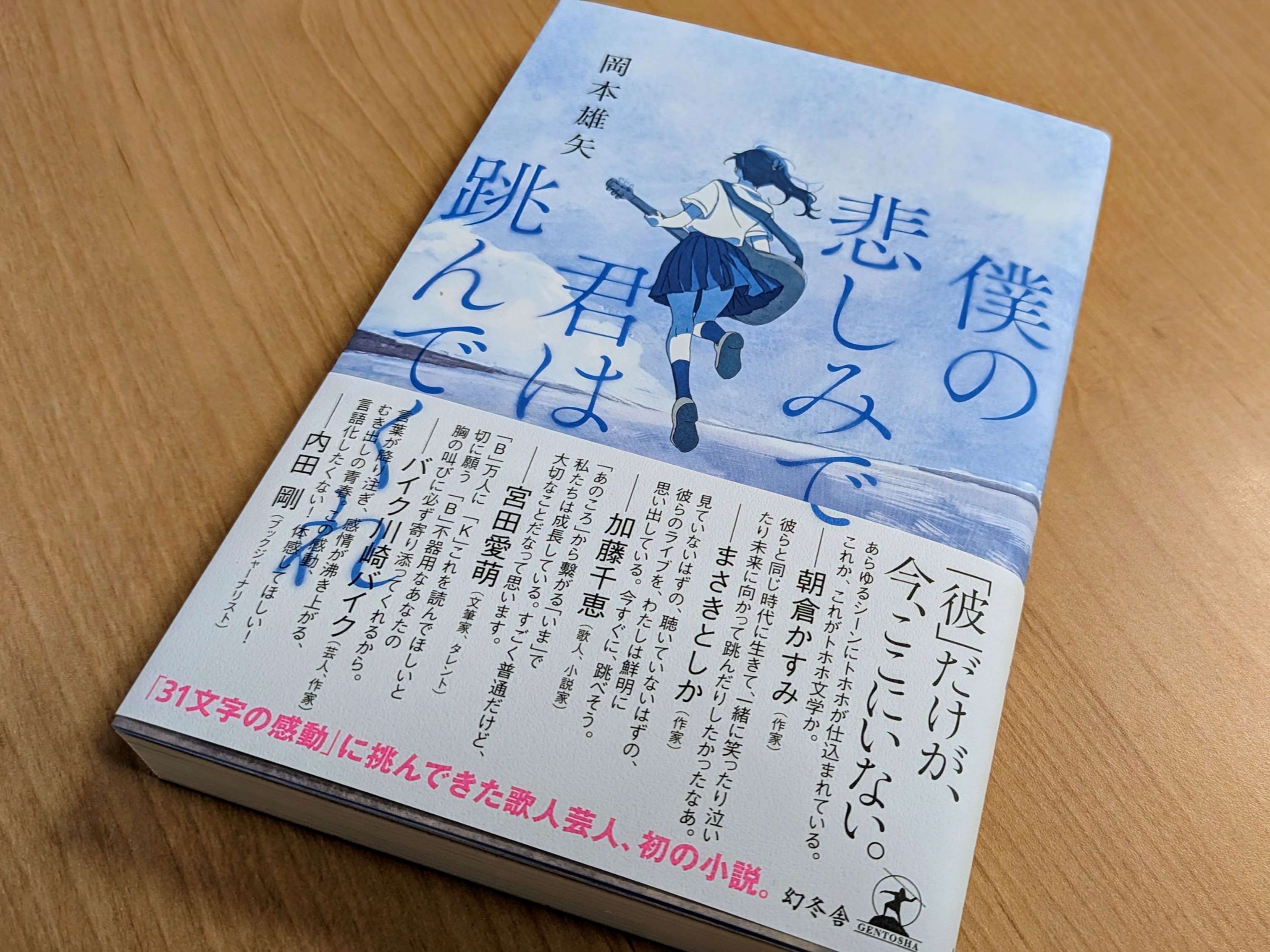

【話題の青春小説】札幌のお笑いコンビ・スキンヘッドカメラの岡本雄矢が描く、短歌と笑いが紡ぐ『僕の悲しみで君は跳んでくれ』誕生秘話…最初はタイトルだけが決まっていた

「跳ぶ」という言葉から物語が動き出す

――小説のアイデアはどのように生まれてきたのでしょうか?

「アイデアはこのタイトルだけがあったので、跳んでくれっていう言葉があるから、誰かが跳ばないと物語ができないなと思って、最初は高跳びとか幅跳びとかも考えましたが、あまりスポーツ経験もないので、多分書けないだろうと思って。

でも音楽は結構聞くので、ライブに行くとギタリストが跳んだりボーカルが跳んだりする瞬間ってあるじゃないですか。あの瞬間っていつもかっこいいと思っていたので、アーティストの跳ぶ瞬間で何か書けないかというのを思ったのがきっかけでアーティストが出てきますが、そのアーティストと周りの人の物語というのを書こうと思いました。

自分もお笑いで舞台に立つので、お笑いとアーティストは違うけど、自分の気持ちと重ねながらアーティストの心情を描けたかなと思います」

――短歌と小説、表現方法の違いに戸惑いはありましたか?小説に「短歌」を取り入れたのはこだわった部分ですか?

「やはり短歌は31文字しかなくて、『一瞬を切り取る』とよく言われていて、一瞬のことを書くのですが、小説はその一瞬からどんどん広げていかなくてはいけないので、そのあたりはやったことがない作業だったので、結構大変でしたけど楽しかったです。

物語の中に短歌を作る登場人物がいるので、短歌は出てきますが、これも編集者さんが短歌の本を2冊出させていただきましたが、短歌のエピソードも小説に入れてもいいと言っていただきました。僕は一度出した本に載せたものは使っちゃ駄目だって思っていましたが、何か小説の中にもノンフィクションの話をフィクションとしてまた変えて入れてもいいですと言ってくれたので、前の2冊の短歌のエピソードは結構この本には入っています」

キラキラした高校時代への憧れを物語に

――「お笑い」と「文学」、共通点があると思いますか。「お笑いタレント」と「執筆」、自分の中でのウエイトは?

「どっちも100%の力で取り組んでいますが、やっぱりお笑いは基本的には最少人数でもコンビなので相方と2人。テレビとかライブになるともっと多い人数でやります。

でも執筆は基本的には1人なので、そこの住み分けは自分の中ではいいなと思っています。1人でやることと、人と物を作るということは全然違うことなので、それは自分の中で二つあるということはとても嬉しいことなので、どちらも100%の力でやらせていただいています」

――2つやることで互いの活動に良い影響はありますか?

「それはめちゃくちゃありますね。やっぱりお笑いで使った発想が、単純に小説に使えるとか、小説を書いたことでお笑いに使えた発想は行き来するので、相乗効果として自分の中ではすごくいいと思っています」

――青春、高校時代がテーマになっていますが、ご自身の経験が反映されていますか?

「高校時代の話とそれから25歳ぐらいになるまでの話ですが、もちろん自分の思っていることやエピソードは入っていますが、ここに出てくる登場人物は結構キラキラした友達とか、青春を過ごしている方もいるので、僕は高校時代、あまりそういうタイプではなかったので、こういう友達がいたらよかったなとか、こういう高校時代を過ごしたかったなっていう憧れの方が強いかもしれないですね。経験というよりは、その憧れの気持ちの方が強いかもしれません」